50 é pouco*

Daniel Benevides

Sou suspeito, pois gosto muito, mas continua sendo difícil pensar uma banda de rock melhor que os Rolling Stones. Formada há exatos 50 anos, em 1962, pelos amigos Mick, Keith e Brian Jones, era basicamente uma banda de covers, jovens brancos ingleses tentando imitar negros americanos. O primeiro show foi no Marquee, em Londres, alguns ensaios depois. Tocavam músicas de Chuck Berry e Bo Diddley, entre outros. Bill Wyman e Charlie Watts ainda não faziam parte do grupo, mas logo entrariam para o time lendário. À parte alguns momentos constrangedores nos anos 90 e 00, nunca deixaram as pedras criarem limo, como proclamavam no nome, tirado de uma música do ídolo Muddy Waters. Continuaram e continuam rolando, mesmo com todas as brigas, drogas e o peso da idade.

Sou suspeito, pois gosto muito, mas continua sendo difícil pensar uma banda de rock melhor que os Rolling Stones. Formada há exatos 50 anos, em 1962, pelos amigos Mick, Keith e Brian Jones, era basicamente uma banda de covers, jovens brancos ingleses tentando imitar negros americanos. O primeiro show foi no Marquee, em Londres, alguns ensaios depois. Tocavam músicas de Chuck Berry e Bo Diddley, entre outros. Bill Wyman e Charlie Watts ainda não faziam parte do grupo, mas logo entrariam para o time lendário. À parte alguns momentos constrangedores nos anos 90 e 00, nunca deixaram as pedras criarem limo, como proclamavam no nome, tirado de uma música do ídolo Muddy Waters. Continuaram e continuam rolando, mesmo com todas as brigas, drogas e o peso da idade.

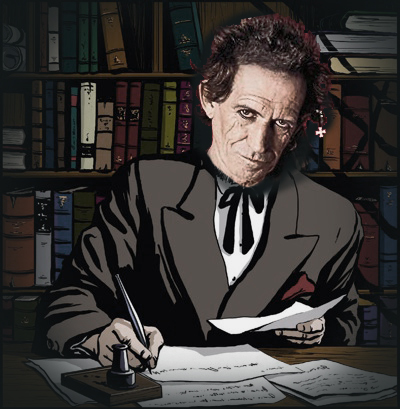

Tudo já foi dito sobre eles, por outros e eles mesmos (como no livro According to the Rolling Stones). Foram fotografados em todas as situações, das mais glamourosas às mais patéticas. A expressão sexo, drogas e rock’n roll surge por causa deles (se não é verdade, é ben trovatto). A boca de Jagger virou a logomarca mais conhecida do mundo e a postura de Keith um símbolo do cool largado, autêntico (mas não a ponto de deixar de ficar bilionário). Watts, o caladão, tornou-se um inesperado ícone da elegância, com seu jeito jazzy de tocar. Enfim, o que mais dizer? Tornaram-se arquétipos, a essência do rock e de uma certa forma de ver a vida. E isso é para poucos.

E já que este post é pessoal, resolvi eleger meus discos favoritos dos Stones e os pontos altos de cada um. Vamos lá:

1. Black and Blue (1976)

Uma das capas mais legais da história, com a cara dos cinco na frente, narizes e beiços e olhos caídos, num misto de decadência, malandragem e puro hedonismo. Marca a entrada de Ron Wood na guitarra. É só uma escolha idiossincrática, mas eu gosto.

Pontos altos: Memory Motel, Hot Stuff e Melody (sem contar a bela cover de Cherry Oh Baby)

2. Sticky Fingers (1971)

Outra capa incrível, feita por Andy Warhol, em que uma calça jeans mostra um volume “animado” (do ator Joe Dalessandro) e traz um zíper de verdade.

É o disco que tem as melhores tramas de guitarras já gravadas pela banda, a cargo de Keith e Mick Taylor, o substituto do finado dandi Brian Jones.

Pontos altos: Wild Horses, Sister Morphine e Brow Sugar

3. Beggars Banquet (1968)

É a volta às raízes do blues depois de uma passagem rápida pela psicodelia.

Pontos altos: Simpathy for the Devil (talvez a melhor do grupo), No expectations e Street Fighting Man

4. Let it Bleed (1969)

Último disco com Brian Jones, marca o fim do período mais sombrio da banda, numa época ditada pela Guerra do Vietnã. É também quando Keith assume o comando.

Pontos altos: Gimme Shelter (outra possível melhor), a cover de Love in Vain e You Can’t always get what you want

5. Some Girls (1978) e Exile on Main Street (1972) empatados

Bom, entre 29 álbuns de estudio, fica difícil não dar um empate. Some Girls, ao lado de Tatto You (de 1981, com Start me up e Waiting on a friend) são os discos que tornaram os Stones uma banda de gigantescos shows em estádios e a mais tocada nas festas. Já o Exile, apesar de as críticas iniciais terem sido bem ruins, foi se tornando o disco favorito nas listas de melhores das revistas especializadas. Gravado no porão da mansão francesa de Keith, em uma série caótica de sessões, traz no entanto, uma coesão que parecia impossível. Coisa de gênio e de quem é abençoado por deus e o diabo.

Pontos altos: do Some Girls – Miss You e Beast of Burden; do Exile – Sweet Virginia, Rocks off e Happy

Por fim, meu clipe favorito: gravado em super 8 por um mestre da fotografia, Robert Frank.