10 razões para George ser seu Beatle favorito

Daniel Benevides

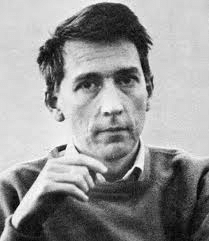

Diga-me quem é seu Beatle favorito e direi quem és. George Harrison e Ringo Starr são as escolhas menos óbvias, claro. Ringo era o engraçado, o feioso simpático, o carente, que precisava de uma ajudinha dos amigos. Já com George, a coisa complica.

Diga-me quem é seu Beatle favorito e direi quem és. George Harrison e Ringo Starr são as escolhas menos óbvias, claro. Ringo era o engraçado, o feioso simpático, o carente, que precisava de uma ajudinha dos amigos. Já com George, a coisa complica.

Se ele não era o músico de talento sinfônico e rosto de querubim, como o Paul, nem o gênio de humor ácido e transgressivo como o John, tinha qualidades que muitas vezes superavam a de seus parceiros – principalmente se considerarmos suas carreiras-solo.

Hoje faz exatos dez anos que George morreu. Para lembrá-lo, separei dez boas razões para ele ser ou se tornar seu Beatle favorito:

1- Era o mais cool, o silencioso, aquele cuja expressão denotava mistério e uma modéstia não isenta de ironia. Para muitas fãs era o mais bonito. E era o Beatle de humor mais fino, britânico. Quando policiais deram uma batida na sua casa, sua reação, extra-cool, foi essa: “Sou um cara organizado: guardo as meias na gaveta de meias e as drogas na gaveta de drogas”.

2- Foi o autor da primeira música gravada pelos Fab Four, um exercício instrumental chamado “Cry for a Shadow”, e também da última: a sintomática “I me mine”

3- Aprendeu cítara sozinho, na marra (e depois se aprofundou no instrumento com Ravi Shankar). O uso da cítara em Norwegian Wood e Within you, without you foi decisivo para popularizar a cultura oriental no ocidente, assim como sua devoção à filosofia indiana

4- É dele a primeira faixa do melhor disco dos Beatles, “Revolver”. A música é Taxman. Ah, é dele também Here comes the sun, While my guitar gently weeps e Something…

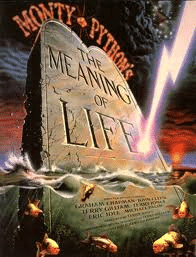

5- Era amigo de grandes comediantes, como Peter Sellers e o pessoal do Monthy Python, de quem foi produtor em A Vida de Brian

6- Foi organizador do primeiro concerto beneficente da história, o Concert for Bangladesh, atitude que depois seria imitada por deus e o mundo (mais o mundo do que deus)

7- Lançou o primeiro álbum triplo de um artista solo, o brilhante All things must pass, logo depois do fim dos Beatles, e provavelmente o único triplo a atingir o primeiro lugar das paradas, tanto nos EUA quanto na Inglaterra

8- Era especialista em jardinagem zen ao mesmo tempo em que frequentava os boxes da Fórmula 1

9- Participou de um dos mais divertidos supergrupos da musica pop, os Travelling Willburys, com Bob Dylan, Tom Petty e o lendário Roy Orbinson

10- Gravou um grande disco já com o câncer que o mataria pouco depois bem avançado, Brainwashed, com a ajuda do filho único Dhani, mostrando serenidade até o fim.